Ventennale della riconquista di Tobruk

L'asta della bandiera, quella che il 31" usava orgogliosamente in guerra, era stata nascosta nella sabbia la notte del 3 novembre 1942, all'inizio del ripiegamento. Nascosta così bene che ci vollero cinque anni a ritrovarla. In molte successive ricognizioni ha servito ancora per i rilievi di posizione: e poi era così bello vederla sui costoni deserti e sulle buche degli antichi caposaldi, con il piccolo gagliardetto biancorosso issato sotto il tricolore della marina, l'una e l'altro schioccanti nel bellissimo maestrale pulito del vespero. Asta, bandiera e gagliardetto dovrebbero restare a Quota 33, e invece ritornano in Italia con il 31°, perché gli appartengono, sono cose sue.

blunc dimittis servos mos. Domine.

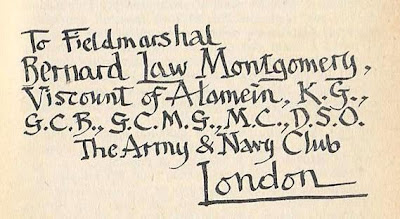

No! Prima di lasciare definitivamente la Quota e Alamein, Sillavengo e Chiodini partono per l'ultima ricognizione. Hanno invitato un ospite invisibile e arcigno, destinatario, come si vedrà, di un lungo messaggio.

“Mio Lord,

Quando Ella pubblicò le Sue memorie Le scrissi che avrebbe fatto meglio a tacere, perché le rodomontate possono anche piacere nel caporale che poi le deve giustificare a esclusivo rischio della propria pelle, non in un capo arrivato ai massimi onori, e tuttavia compiaciuto di mescolare il forsennato orgoglio a un livore da portinaia parigina. Tutto ciò manca di stile, non è da Lord.

Ho sempre visto che pochi La difendono. Non ha ammiratori, specialmente tra colleghi e dipendenti diretti. Ripenso a quanto mi narrava, pur nell'euforia della recente vittoria, il maggiore H. P. Waring che Le fu a lungo vicino e che La conosce bene. Egli attribuiva la Sua alterigia, qualificandola di «caricaturale », alla tragedia interna di sapersi fisicamente miserello e rachitico, fatto intollerabile nell'esercito imperiale. « Non ha mai visto una fotografia di Monty », diceva Waring. « in piedi, presso uomini alti o Anche soltanto di statura media? Mai. Sempre tutti seduti o disposti a sapienti dislivelli: ci pensavano i fotografi da campo, abilissimi, e sempre pronti ad archiviare le negative rivelatrici. » Waring continuava a parlare di Lei, sempre bisbetico, autoritario, intollerante e ingiurioso. E raccontò la storia di un Suo famoso gran rapporto ai comandanti, da tenente colonnello in su. che l'indomani dovevano attaccare la nostra linea del sud tunisino. al Mareth. Erano già abbastanza indispettiti d'esser convocati proprio quando più affannoso era il daffare per preparare l'azione: divennero furiosi quando l'attesa. presso la Sua tenda, raggiunse le due ore. Poi Ella uscì, li fece mettere in rango come reclute, e persino eseguire qualche movimento a comando, in ordine chiuso. Erano colonnelli e generali, rossi da scoppiare per l'umiliazione e l'ira, ma silenziosi. Poi iniziò il rapporto con questo discorso: Gentlemen, ci sono tre modi di dare gli ordini. Il primo è usato con gente di intelligenza normale, parlando in tono naturale. Il secondo, riservato a coloro che hanno intelletto lievemente inferiore alla media, segue il sistema della velocità di dettato, dictation speed. Il terzo è invece necessario quando l'intelligenza degli ascoltatori è nettamente inferiore alla media: gli ordini vengono pro nunciati due volte, sempre a dictation speed. Questo ultimo sistema ho prescelto oggi per lorsignori, dovendo dare le istruzioni per la battaglia dì domani.

Pensavo che Warine esagerasse; tutto ciò mi sapeva di pettegolezzo, inaccettabile persino da noi mediterranei fantasiosi, e dicevo tra me: chissà che rospi, caro Waring, ti ha fatto ingoiare. Ma alla luce delle Sue memorie quel- le parole mi sono poi apparse mirabilmente veritiere.

Poiché Le scrivo proprio da Alamein. mio Lord, dove Ella fece indubbiamente una importante esperienza nei nostri riguardi, vorrei ragionare un po' di queste cose. Chiedo venia se parlo di me, modesto capo di un buon battaglione: ma poi ebbi il privilegio di tornare qui e vi ho trascorso complessivamente, tra il 1948 e oggi, circa dieci anni, assieme a Renato Chiodini, mio soldato di allora. Gli inglesi addetti al ricupero delle Salme d'ogni nazione, anziché compiere l'opera iniziata nel 1943. l'avevano considerata esaurita soltanto quattro anni dopo. La riprese il governo italiano, e così molte altre migliaia di caduti italiani, tedeschi e alleati furono ritrovate a cura di noi due. Questo lungo lavoro ci ha fatto capire bene la battaglia, molto meglio delle documentazioni segrete, perché abbiamo estratto dalla sabbia i plotoni, le compagnie e i reggimenti. Non ci è mancato il tempo di impa- rare la esatta verità.

Abbiamo avuto meno tempo per la lettura: qui eravamo scavatori, muratori, architetti, dattilografi, osteologi. imbianchini, falegnami, topografi, cartografi e soprattutto autisti. Ma qualche cosa abbiamo letto, anche sopra la guerra. Il generale Freddy De Guingand. Suo capo di stato maggiore, mentì quando scrisse che l'attacco britan- nico ad Alamein fu risolutivo verso il mare e dimostrativo a sud. È l'affermazione ufficiale, ribadita anche nei documenti a firma di Lord Alexander e Sua. Essa mi ha fatto, ogni volta, fremere di sdegno perché ambedue gli attacchi furono risolutivi.

A nord furono travolti, la notte stessa sul 24 ottobre 1942, due battaglioni tedeschi e tre italiani, ma una resistenza furiosa, a tergo, per otto giorni impedì a Lei di avanzare nonostante la documentata proporzione di uno a sei in Suo favore.

Al centro, mio Lord, fu piccola giostra, ma quando quel settore ripiegò, la Bologna e l'Ariete Le dettero molto lavoro, come gliel'avevano dato, a nord, la Trento, Trieste e la Littorio.

A sud il Suo generale Horrocks, comandante il XIII corpo d'armata, avrebbe dunque avuto da Lei l'ordine di fare un'azione dimostrativa. Un ordine che vorrei p:oprio vedere con questi occhi miei. Laggiù non c'era bisogno che Ella cercasse la sutura tra tedeschi e italiani, in modo di attaccare solo i secondi, cioè quelli che non avevano voglia di combattere. Pensi che fortuna, mio Lord: niente tedeschi, tutti italiani, proprio come voleva Lei. La Folgore, con altri reparti minori. tra cui il mio.

Nel Suo volume Da Alamein al fiume Sangro, Ella ebbe la impudenza di affermare che Horrocks trovò un ostacolo impensato, i campi minati: e toglie implicitamente qual- siasi merito alla difesa fatta dall'uomo; vuoi ignorare che quei campi erano stati creati anni prima dagli stessi inglesi, che vi esistevano strisce di sicurezza non minate e segrete, a noi ignote, che permisero ai Suoi carri di piombarci addosso in un baleno, accompagnati da fanterie poderose. Eppure l'enorme valanga, per quattro giorni e quattro notti, fu ributtata alla baionetta, con le pietre. le bombe a mano e le bottiglie incendiarie fabbricate in famiglia, « home made ». La Folgore si ridusse a un terzo, ma la linea non cedette neppure dove era ridotta a un velo. Nel breve tratto di tre battaglioni attaccati. Ella lasciò in quei pochi giorni seicento morti accertati, senza contare quelli che furono ricuperati subito e i feriti gravi che spirarono poi in retrovia. E questa è strage da at- tacco dimostrativo? Come può osare affermarlo? Fu poi Lei a dichiararlo tale, dopo che Le era finalmente ap- parsa una verità solare: mai sarebbe riuscito a sloggiarci dalle nostre posizioni (che abbandonammo poi senza combattere, d'ordine di Rommel, ma questa è faccenda che non riguarda Lei), e preferì spedire il Suo Horrocks a nord, per completare lo sfondamento già in atto. La sua malafede, mio Lord. è flagrante. Ella da noi le prese di santa ragione. Io che scrivo e i miei compagni fummo e restiamo Suoi vincitori.

Eppure Lei non è sempre stato in malafede per quanto ci riguarda.

Nel luglio 1943, durante lo sbarco in Sicilia, erano in servizio presso il 23' ospedale generale scozzese in Palestina quattro medici italiani prigionieri, il capitano Mauro, i tenenti Rossi, Garbarino e Parvis. Le notizie, presentate velenosamente dalla stampa locale, avevano assai avvilito i quattro ufficiali. Il colonnello medico direttore, un bravo scozzese, volle consolarli, e dopo aver parlato delle fatali vicende di ogni conflitto, disse: « Voglio offrirvi, a titolo riservatissimo, un elemento di conforto ». E mostrò un documento segreto, intitolato Storia dell'Ottava Armata, a firma Montgomery. Era un opuscolo di ottanta pagine, diramato soltanto a comandi ed enti molto elevati. Narrava gli avvenimenti di guerra, e parlava alungo delle truppe italiane, con la massima obiettività. Criticava Rommel a che aveva sacrificato » le nostre fanterie, mentre avrebbe potuto trarne ancora grande aiuto. Citava la Folgore come una delle più eroiche divisioni del mondo e ricordava con ammirazione, tra le altre, anche la Brescia.

Quel documento, del quale voglio qui ringraziarLa, rende però ancora più ingiusto e odioso il suo atteggiamento successivo.

Ma oggi, mio Lord, non è giorno di asprezza. E la festa del nostro battaglione, e inoltre l'anniversario ventesimo di quando esso, per il primo, espugnò la cinta fortificata di Tobruk e vi irruppe. Qui regna il solito silenzio gigantesco del deserto: sappiamo che al massi- mo, sulla vicina litoranea, passerà qualche autocarro isolato, senza fermarsi. Qui non verrà nessuno. Siamo soli, Chiodini ed io, e tuttavia Ella ci trova in uniforme e cappello alpino, come sempre da anni, per onorare i morti, e oggi in modo particolare, per la ricorrenza che ho detto e perché è l'ultimo giorno nostro a Quota 33. Ci mettevamo in borghese quando veniva gente che non gradivamo.

Peccato che Ella sia astemio: non v'è periodico che non abbia menzionato questa Sua prerogativa. Avremmo stappato l'ultima bottiglia d'una cantina che mai conobbe splendori, e L'avremmo invitata a un brindisi per il nostro battaglione e per la Sua armata. Le rivolgiamo in- vece un altro invito, e La preghiamo di salire sulla jeep. Venga, mio Lord, stiamo per iniziare un giro che La interesserà.

Vuol sapere che cosa stia mormorando Chiodini al momento di mettere in moto? Dice: B'isin'Illah al rohman al rahim, nel nome di Allah onnipotente e misericordioso, primo versetto del Corano. Abbiamo preso quest'abitudine dai beduini, che mai iniziano un viaggio, un lavoro, una rapina, una notte nuziale senza pronunziare le sacre parole. Non importa se Chiodini le articoli con l'accento di Porta Ticinese, perché il suo cuore è puro. Scendiamo il pendio sassoso fino alla litoranea, filiamo a buon passo sull'asfalto, verso Alessandria, ma per nove chilometri soli: imbocchiamo la Pista Rossa, fondo infernale perché gli americani venuti dal Texas alla ricerca del petrolio han- no massacrato e profanato l'intero deserto con certi loro colossali autotreni, purtroppo sopravvissuti nonostante l'at traversamento di infiniti campi minati tuttora pericolosi.

Non si preoccupi: siamo vecchi ambedue, Lei tre quarti di secolo, io due terzi: ma la nostra solidità è intatta.

Percorriamo un rettifilo di ventinove chilometri, traver- siamo i costoni di Miteyryia, di Deir el Abyiad, di Deir el Qatani e giunti a Dweir el Tarfa volgiamo a est, ci incanaliamo nello uadi di Qarct el Abd, sbuchiamo a Bab el Qattara sulla Pista dell'Acqua, proseguiamo verso Deir Alinda e Deir el Munassib. Lasciamo la jeep e percorriamo duecento metri a piedi. Saliamo un costoncino. Qui era il 187" reggimento Folgore: qui morirono moltissimi, che portavano nomi illustri e oscuri. appunto uno tra i più modesti che Le vogliamo ricordare, il paracadutista Gino Trazzi, scomparso tra queste pietre e il centro di fuoco ancora riconoscibile sotto quei due cespugli disseccati. Ora proseguiamo verso quella curiosa nave di roccia a due gobbe, Haret el Himeimat. L'orizzonte è molto più ampio, perché siamo saliti: queste carregge che Lei vede nella sabbia sono ancora quelle del 1942. Qui passò, ritornando combattendo dalla corsa dei sei giorni, il III gruppo corazzato lancieri di Novara: sopra questo spiazzo di pietroni levigati, con poca sabbia, lasciò il caporale di cavalleria Paolo Flachi, milanese.

Ora è tempo di tornare: abbiamo percorso ottantacinque chilometri, ma ce ne manca ancora un centinaio, perché l'itinerario di ritorno è un po' più lungo. Rifacciamo la nostra pista fino a Bab el Qattara, poi scendiamo lungo la pista dell'Acqua fino al costone del Ruweisat dove si è così accanitamente lottato. La posizione do- mina tutto il campo di battaglia, a nord e a sud. Vede questo canaletto scavato parallelamente alla pista? È opera vostra, dell'anno 1941: doveva accogliere la tubazione d'acqua per il vostro presidio al Passo del Carro, ma non faceste in tempo a collocarla: arrivammo prima noi. In quel punto esatto, dove io getto una pietra, la notte sul 31 agosto 1942, dentro lo scavo, ramparono all'assalto i guastatori della prima compagnia, 31" battaglione: e Giuseppe Celesia palermitano, « boy », come direbbe Lei, del tenente Enrico de Rita. si buttò davanti il suo ufficiale e rimase ucciso da una pallottola in piena fronte.

Dopo il Ruweisat facciamo una cosa audace e taglia- mo con rotta a 290 gradi, fuori pista. Non abbia timore, mio Lord: conosciamo il paesaggio metro a metro, e sappiamo anche dove sono le mine tuttora presenti, circa un milione sopra i sei milioni e mezzo che ebbimo di collocare assieme, amici e nemici, vent'anni or sono. Traversiamo Deir el Shein, nome di raccapricciante me- moria, e seguiamo l'andamento delle linee lungo la curva di livello 25, sinuosa e malfida, fino alla zona che voi chiamavate Kidney Ridge. Come vede, mio Lord, non è più rimasto un chiodo: quando Ella fu qui nel 1954, il campo di battaglia poco era mutato dal tempo di guerra. Qui si stendeva il gran reticolato che recingeva la sacca minata detta Genova da noi e a « J » dai tedeschi: non ci eravamo sempre messi d'accordo sulla toponomastica, e forse anche su qualche altro argomento, ma questo è affar nostro, che non riguarda Lei.

L'ho portata nella piana contigua al Kidney Ridee perché vi sono caduti, tra altri mille. quattro bravi soldati che Le voglio nominare: il fante Ernesto Foeliasso, torinese, del 62° fanteria Tremo, il carrista Ugo Passini bolognese, del 133° reggimento Littorio, il bersagliere Emilio Miotello padovano, del 12° reggimento, e l'artigliere senese Dante Martinelli del 3° celere Duca d'Aosta. Sono morti nello spazio di quarantott'ore, più o meno allo stesso posto, benché fossero di così disparate unità: e questo conferma quanto accanita sia stata la baraonda di quel finale ottobrino.

Ora è tempo di superare la ferrovia e tornare alla no- stra base di Quota 33, dove anche da qui vediamo svento- lare il tricolore che viene issato soltanto nelle grandissime occasioni. E Le dirò perché ho voluto che Lei vedesse il posto dove morirono Trazzi, Flachi, Celesia, Fogliasso, Passini, Miotello e Martinelli. Appartenenti a sette armi e corpi diversi del regio esercito, nessuno dei sette aveva gradi elevati, nessuno ebbe, che io sappia, medaglie: morirono oscuri, e spinsero la modestia al punto che quando ne cercammo le spoglie non trovammo nulla. Di nessuno. Sette irreperibili.

Eccoci di nuovo a Quota 33. Ma prima di separarci. mio Lord, abbia la compiacenza di venire con noi qui dove si stendeva l'immenso rettangolo delle croci italiane e tedesche, oggi purtroppo sostituito da assai meno suggestivi sacrari (quello italiano è opera mia). Il terreno ormai è uniforme e le tracce delle croci sono scomparse. Ma voglio indicarLe il posto dove erano sepolti due morti assai ben conosciuti, e decorati della medaglia d'oro che corrisponde alla Vostra Victoria Cross: Livio Ceccotti capitano pilota, ucciso mentre scendeva in paracadute dopo l'abbattimento del suo aereo, e Umberto Novaro capitano di vascello, comandante l'incrociatore Bartolomeo Colleoni raccolto morente in mare dai marinai inglesi dopo che la sua nave era stata affondata in combattimento, morto ad Alessandria delle ferite riportate, da Voi sepolto con

tutti gli onori, e poi portato qui ad Alamein perché maggior gloria venisse al suo nome: un bel gesto da parte inglese.

Perdoni, mio Lord, se ora voglio abusare della mia doppia qualifica di anfitrione attuale e antico vincitore non assistito dal potente alleato germanico. Io La invito a mettersi sull'attenti davanti ai nove nomi che ha sen-tito, sette quasi sconosciuti e due gloriosissimi: io La prego di salutare. Ma intendiamoci: un saluto regolarmente britannico a scatto e tremolo, non quello ostentatamente trasandato, da superuomo, che Le vidi fare alla Sua stessa bandiera il 23 ottobre 1954, quando Ella inaugurò il cimitero imperiale di Alamein. Lo vidi bene, ero a pochi metri da Lei, con Chiodini, unici invitati italiani tra lo stuolo dei generali britannici e del Commonwealth, ed era giusto che agli ospiti italiani fosse assegnato quel posto dopo tanti anni che anche le Salme britanniche di-menticate nel deserto, in gran numero, ritrovavano un posto d'onore grazie alla cura, e con qualche rischio, del 31° battaglione guastatori d'Africa."

L'asta della bandiera, quella che il 31" usava orgogliosamente in guerra, era stata nascosta nella sabbia la notte del 3 novembre 1942, all'inizio del ripiegamento. Nascosta così bene che ci vollero cinque anni a ritrovarla. In molte successive ricognizioni ha servito ancora per i rilievi di posizione: e poi era così bello vederla sui costoni deserti e sulle buche degli antichi caposaldi, con il piccolo gagliardetto biancorosso issato sotto il tricolore della marina, l'una e l'altro schioccanti nel bellissimo maestrale pulito del vespero. Asta, bandiera e gagliardetto dovrebbero restare a Quota 33, e invece ritornano in Italia con il 31°, perché gli appartengono, sono cose sue.

blunc dimittis servos mos. Domine.

No! Prima di lasciare definitivamente la Quota e Alamein, Sillavengo e Chiodini partono per l'ultima ricognizione. Hanno invitato un ospite invisibile e arcigno, destinatario, come si vedrà, di un lungo messaggio.

“Mio Lord,

Quando Ella pubblicò le Sue memorie Le scrissi che avrebbe fatto meglio a tacere, perché le rodomontate possono anche piacere nel caporale che poi le deve giustificare a esclusivo rischio della propria pelle, non in un capo arrivato ai massimi onori, e tuttavia compiaciuto di mescolare il forsennato orgoglio a un livore da portinaia parigina. Tutto ciò manca di stile, non è da Lord.

Ho sempre visto che pochi La difendono. Non ha ammiratori, specialmente tra colleghi e dipendenti diretti. Ripenso a quanto mi narrava, pur nell'euforia della recente vittoria, il maggiore H. P. Waring che Le fu a lungo vicino e che La conosce bene. Egli attribuiva la Sua alterigia, qualificandola di «caricaturale », alla tragedia interna di sapersi fisicamente miserello e rachitico, fatto intollerabile nell'esercito imperiale. « Non ha mai visto una fotografia di Monty », diceva Waring. « in piedi, presso uomini alti o Anche soltanto di statura media? Mai. Sempre tutti seduti o disposti a sapienti dislivelli: ci pensavano i fotografi da campo, abilissimi, e sempre pronti ad archiviare le negative rivelatrici. » Waring continuava a parlare di Lei, sempre bisbetico, autoritario, intollerante e ingiurioso. E raccontò la storia di un Suo famoso gran rapporto ai comandanti, da tenente colonnello in su. che l'indomani dovevano attaccare la nostra linea del sud tunisino. al Mareth. Erano già abbastanza indispettiti d'esser convocati proprio quando più affannoso era il daffare per preparare l'azione: divennero furiosi quando l'attesa. presso la Sua tenda, raggiunse le due ore. Poi Ella uscì, li fece mettere in rango come reclute, e persino eseguire qualche movimento a comando, in ordine chiuso. Erano colonnelli e generali, rossi da scoppiare per l'umiliazione e l'ira, ma silenziosi. Poi iniziò il rapporto con questo discorso: Gentlemen, ci sono tre modi di dare gli ordini. Il primo è usato con gente di intelligenza normale, parlando in tono naturale. Il secondo, riservato a coloro che hanno intelletto lievemente inferiore alla media, segue il sistema della velocità di dettato, dictation speed. Il terzo è invece necessario quando l'intelligenza degli ascoltatori è nettamente inferiore alla media: gli ordini vengono pro nunciati due volte, sempre a dictation speed. Questo ultimo sistema ho prescelto oggi per lorsignori, dovendo dare le istruzioni per la battaglia dì domani.

Pensavo che Warine esagerasse; tutto ciò mi sapeva di pettegolezzo, inaccettabile persino da noi mediterranei fantasiosi, e dicevo tra me: chissà che rospi, caro Waring, ti ha fatto ingoiare. Ma alla luce delle Sue memorie quel- le parole mi sono poi apparse mirabilmente veritiere.

Poiché Le scrivo proprio da Alamein. mio Lord, dove Ella fece indubbiamente una importante esperienza nei nostri riguardi, vorrei ragionare un po' di queste cose. Chiedo venia se parlo di me, modesto capo di un buon battaglione: ma poi ebbi il privilegio di tornare qui e vi ho trascorso complessivamente, tra il 1948 e oggi, circa dieci anni, assieme a Renato Chiodini, mio soldato di allora. Gli inglesi addetti al ricupero delle Salme d'ogni nazione, anziché compiere l'opera iniziata nel 1943. l'avevano considerata esaurita soltanto quattro anni dopo. La riprese il governo italiano, e così molte altre migliaia di caduti italiani, tedeschi e alleati furono ritrovate a cura di noi due. Questo lungo lavoro ci ha fatto capire bene la battaglia, molto meglio delle documentazioni segrete, perché abbiamo estratto dalla sabbia i plotoni, le compagnie e i reggimenti. Non ci è mancato il tempo di impa- rare la esatta verità.

Abbiamo avuto meno tempo per la lettura: qui eravamo scavatori, muratori, architetti, dattilografi, osteologi. imbianchini, falegnami, topografi, cartografi e soprattutto autisti. Ma qualche cosa abbiamo letto, anche sopra la guerra. Il generale Freddy De Guingand. Suo capo di stato maggiore, mentì quando scrisse che l'attacco britan- nico ad Alamein fu risolutivo verso il mare e dimostrativo a sud. È l'affermazione ufficiale, ribadita anche nei documenti a firma di Lord Alexander e Sua. Essa mi ha fatto, ogni volta, fremere di sdegno perché ambedue gli attacchi furono risolutivi.

A nord furono travolti, la notte stessa sul 24 ottobre 1942, due battaglioni tedeschi e tre italiani, ma una resistenza furiosa, a tergo, per otto giorni impedì a Lei di avanzare nonostante la documentata proporzione di uno a sei in Suo favore.

Al centro, mio Lord, fu piccola giostra, ma quando quel settore ripiegò, la Bologna e l'Ariete Le dettero molto lavoro, come gliel'avevano dato, a nord, la Trento, Trieste e la Littorio.

A sud il Suo generale Horrocks, comandante il XIII corpo d'armata, avrebbe dunque avuto da Lei l'ordine di fare un'azione dimostrativa. Un ordine che vorrei p:oprio vedere con questi occhi miei. Laggiù non c'era bisogno che Ella cercasse la sutura tra tedeschi e italiani, in modo di attaccare solo i secondi, cioè quelli che non avevano voglia di combattere. Pensi che fortuna, mio Lord: niente tedeschi, tutti italiani, proprio come voleva Lei. La Folgore, con altri reparti minori. tra cui il mio.

Nel Suo volume Da Alamein al fiume Sangro, Ella ebbe la impudenza di affermare che Horrocks trovò un ostacolo impensato, i campi minati: e toglie implicitamente qual- siasi merito alla difesa fatta dall'uomo; vuoi ignorare che quei campi erano stati creati anni prima dagli stessi inglesi, che vi esistevano strisce di sicurezza non minate e segrete, a noi ignote, che permisero ai Suoi carri di piombarci addosso in un baleno, accompagnati da fanterie poderose. Eppure l'enorme valanga, per quattro giorni e quattro notti, fu ributtata alla baionetta, con le pietre. le bombe a mano e le bottiglie incendiarie fabbricate in famiglia, « home made ». La Folgore si ridusse a un terzo, ma la linea non cedette neppure dove era ridotta a un velo. Nel breve tratto di tre battaglioni attaccati. Ella lasciò in quei pochi giorni seicento morti accertati, senza contare quelli che furono ricuperati subito e i feriti gravi che spirarono poi in retrovia. E questa è strage da at- tacco dimostrativo? Come può osare affermarlo? Fu poi Lei a dichiararlo tale, dopo che Le era finalmente ap- parsa una verità solare: mai sarebbe riuscito a sloggiarci dalle nostre posizioni (che abbandonammo poi senza combattere, d'ordine di Rommel, ma questa è faccenda che non riguarda Lei), e preferì spedire il Suo Horrocks a nord, per completare lo sfondamento già in atto. La sua malafede, mio Lord. è flagrante. Ella da noi le prese di santa ragione. Io che scrivo e i miei compagni fummo e restiamo Suoi vincitori.

Eppure Lei non è sempre stato in malafede per quanto ci riguarda.

Nel luglio 1943, durante lo sbarco in Sicilia, erano in servizio presso il 23' ospedale generale scozzese in Palestina quattro medici italiani prigionieri, il capitano Mauro, i tenenti Rossi, Garbarino e Parvis. Le notizie, presentate velenosamente dalla stampa locale, avevano assai avvilito i quattro ufficiali. Il colonnello medico direttore, un bravo scozzese, volle consolarli, e dopo aver parlato delle fatali vicende di ogni conflitto, disse: « Voglio offrirvi, a titolo riservatissimo, un elemento di conforto ». E mostrò un documento segreto, intitolato Storia dell'Ottava Armata, a firma Montgomery. Era un opuscolo di ottanta pagine, diramato soltanto a comandi ed enti molto elevati. Narrava gli avvenimenti di guerra, e parlava alungo delle truppe italiane, con la massima obiettività. Criticava Rommel a che aveva sacrificato » le nostre fanterie, mentre avrebbe potuto trarne ancora grande aiuto. Citava la Folgore come una delle più eroiche divisioni del mondo e ricordava con ammirazione, tra le altre, anche la Brescia.

Quel documento, del quale voglio qui ringraziarLa, rende però ancora più ingiusto e odioso il suo atteggiamento successivo.

Ma oggi, mio Lord, non è giorno di asprezza. E la festa del nostro battaglione, e inoltre l'anniversario ventesimo di quando esso, per il primo, espugnò la cinta fortificata di Tobruk e vi irruppe. Qui regna il solito silenzio gigantesco del deserto: sappiamo che al massi- mo, sulla vicina litoranea, passerà qualche autocarro isolato, senza fermarsi. Qui non verrà nessuno. Siamo soli, Chiodini ed io, e tuttavia Ella ci trova in uniforme e cappello alpino, come sempre da anni, per onorare i morti, e oggi in modo particolare, per la ricorrenza che ho detto e perché è l'ultimo giorno nostro a Quota 33. Ci mettevamo in borghese quando veniva gente che non gradivamo.

Peccato che Ella sia astemio: non v'è periodico che non abbia menzionato questa Sua prerogativa. Avremmo stappato l'ultima bottiglia d'una cantina che mai conobbe splendori, e L'avremmo invitata a un brindisi per il nostro battaglione e per la Sua armata. Le rivolgiamo in- vece un altro invito, e La preghiamo di salire sulla jeep. Venga, mio Lord, stiamo per iniziare un giro che La interesserà.

Vuol sapere che cosa stia mormorando Chiodini al momento di mettere in moto? Dice: B'isin'Illah al rohman al rahim, nel nome di Allah onnipotente e misericordioso, primo versetto del Corano. Abbiamo preso quest'abitudine dai beduini, che mai iniziano un viaggio, un lavoro, una rapina, una notte nuziale senza pronunziare le sacre parole. Non importa se Chiodini le articoli con l'accento di Porta Ticinese, perché il suo cuore è puro. Scendiamo il pendio sassoso fino alla litoranea, filiamo a buon passo sull'asfalto, verso Alessandria, ma per nove chilometri soli: imbocchiamo la Pista Rossa, fondo infernale perché gli americani venuti dal Texas alla ricerca del petrolio han- no massacrato e profanato l'intero deserto con certi loro colossali autotreni, purtroppo sopravvissuti nonostante l'at traversamento di infiniti campi minati tuttora pericolosi.

Non si preoccupi: siamo vecchi ambedue, Lei tre quarti di secolo, io due terzi: ma la nostra solidità è intatta.

Percorriamo un rettifilo di ventinove chilometri, traver- siamo i costoni di Miteyryia, di Deir el Abyiad, di Deir el Qatani e giunti a Dweir el Tarfa volgiamo a est, ci incanaliamo nello uadi di Qarct el Abd, sbuchiamo a Bab el Qattara sulla Pista dell'Acqua, proseguiamo verso Deir Alinda e Deir el Munassib. Lasciamo la jeep e percorriamo duecento metri a piedi. Saliamo un costoncino. Qui era il 187" reggimento Folgore: qui morirono moltissimi, che portavano nomi illustri e oscuri. appunto uno tra i più modesti che Le vogliamo ricordare, il paracadutista Gino Trazzi, scomparso tra queste pietre e il centro di fuoco ancora riconoscibile sotto quei due cespugli disseccati. Ora proseguiamo verso quella curiosa nave di roccia a due gobbe, Haret el Himeimat. L'orizzonte è molto più ampio, perché siamo saliti: queste carregge che Lei vede nella sabbia sono ancora quelle del 1942. Qui passò, ritornando combattendo dalla corsa dei sei giorni, il III gruppo corazzato lancieri di Novara: sopra questo spiazzo di pietroni levigati, con poca sabbia, lasciò il caporale di cavalleria Paolo Flachi, milanese.

Ora è tempo di tornare: abbiamo percorso ottantacinque chilometri, ma ce ne manca ancora un centinaio, perché l'itinerario di ritorno è un po' più lungo. Rifacciamo la nostra pista fino a Bab el Qattara, poi scendiamo lungo la pista dell'Acqua fino al costone del Ruweisat dove si è così accanitamente lottato. La posizione do- mina tutto il campo di battaglia, a nord e a sud. Vede questo canaletto scavato parallelamente alla pista? È opera vostra, dell'anno 1941: doveva accogliere la tubazione d'acqua per il vostro presidio al Passo del Carro, ma non faceste in tempo a collocarla: arrivammo prima noi. In quel punto esatto, dove io getto una pietra, la notte sul 31 agosto 1942, dentro lo scavo, ramparono all'assalto i guastatori della prima compagnia, 31" battaglione: e Giuseppe Celesia palermitano, « boy », come direbbe Lei, del tenente Enrico de Rita. si buttò davanti il suo ufficiale e rimase ucciso da una pallottola in piena fronte.

Dopo il Ruweisat facciamo una cosa audace e taglia- mo con rotta a 290 gradi, fuori pista. Non abbia timore, mio Lord: conosciamo il paesaggio metro a metro, e sappiamo anche dove sono le mine tuttora presenti, circa un milione sopra i sei milioni e mezzo che ebbimo di collocare assieme, amici e nemici, vent'anni or sono. Traversiamo Deir el Shein, nome di raccapricciante me- moria, e seguiamo l'andamento delle linee lungo la curva di livello 25, sinuosa e malfida, fino alla zona che voi chiamavate Kidney Ridge. Come vede, mio Lord, non è più rimasto un chiodo: quando Ella fu qui nel 1954, il campo di battaglia poco era mutato dal tempo di guerra. Qui si stendeva il gran reticolato che recingeva la sacca minata detta Genova da noi e a « J » dai tedeschi: non ci eravamo sempre messi d'accordo sulla toponomastica, e forse anche su qualche altro argomento, ma questo è affar nostro, che non riguarda Lei.

L'ho portata nella piana contigua al Kidney Ridee perché vi sono caduti, tra altri mille. quattro bravi soldati che Le voglio nominare: il fante Ernesto Foeliasso, torinese, del 62° fanteria Tremo, il carrista Ugo Passini bolognese, del 133° reggimento Littorio, il bersagliere Emilio Miotello padovano, del 12° reggimento, e l'artigliere senese Dante Martinelli del 3° celere Duca d'Aosta. Sono morti nello spazio di quarantott'ore, più o meno allo stesso posto, benché fossero di così disparate unità: e questo conferma quanto accanita sia stata la baraonda di quel finale ottobrino.

Ora è tempo di superare la ferrovia e tornare alla no- stra base di Quota 33, dove anche da qui vediamo svento- lare il tricolore che viene issato soltanto nelle grandissime occasioni. E Le dirò perché ho voluto che Lei vedesse il posto dove morirono Trazzi, Flachi, Celesia, Fogliasso, Passini, Miotello e Martinelli. Appartenenti a sette armi e corpi diversi del regio esercito, nessuno dei sette aveva gradi elevati, nessuno ebbe, che io sappia, medaglie: morirono oscuri, e spinsero la modestia al punto che quando ne cercammo le spoglie non trovammo nulla. Di nessuno. Sette irreperibili.

Eccoci di nuovo a Quota 33. Ma prima di separarci. mio Lord, abbia la compiacenza di venire con noi qui dove si stendeva l'immenso rettangolo delle croci italiane e tedesche, oggi purtroppo sostituito da assai meno suggestivi sacrari (quello italiano è opera mia). Il terreno ormai è uniforme e le tracce delle croci sono scomparse. Ma voglio indicarLe il posto dove erano sepolti due morti assai ben conosciuti, e decorati della medaglia d'oro che corrisponde alla Vostra Victoria Cross: Livio Ceccotti capitano pilota, ucciso mentre scendeva in paracadute dopo l'abbattimento del suo aereo, e Umberto Novaro capitano di vascello, comandante l'incrociatore Bartolomeo Colleoni raccolto morente in mare dai marinai inglesi dopo che la sua nave era stata affondata in combattimento, morto ad Alessandria delle ferite riportate, da Voi sepolto con

tutti gli onori, e poi portato qui ad Alamein perché maggior gloria venisse al suo nome: un bel gesto da parte inglese.

Perdoni, mio Lord, se ora voglio abusare della mia doppia qualifica di anfitrione attuale e antico vincitore non assistito dal potente alleato germanico. Io La invito a mettersi sull'attenti davanti ai nove nomi che ha sen-tito, sette quasi sconosciuti e due gloriosissimi: io La prego di salutare. Ma intendiamoci: un saluto regolarmente britannico a scatto e tremolo, non quello ostentatamente trasandato, da superuomo, che Le vidi fare alla Sua stessa bandiera il 23 ottobre 1954, quando Ella inaugurò il cimitero imperiale di Alamein. Lo vidi bene, ero a pochi metri da Lei, con Chiodini, unici invitati italiani tra lo stuolo dei generali britannici e del Commonwealth, ed era giusto che agli ospiti italiani fosse assegnato quel posto dopo tanti anni che anche le Salme britanniche di-menticate nel deserto, in gran numero, ritrovavano un posto d'onore grazie alla cura, e con qualche rischio, del 31° battaglione guastatori d'Africa."